Fragments d’un dédale

popularité : 18%

Cet article « Fragments d’un dédale » d’Emmanuel d’Autreppe est extrait de la revue Wégimont Culture d’octobre 2014. Il a été écrit à l’occasion de l’exposition « Le fil de soi » à laquelle ont participé Thomas Chable, Vincent Dubois, Thierry Falisse, Benoît Félix, Philippe Herbet, Paul Mahoux, Louise Narbo, Margot Raymond, Annabel Werbrouck

Fragments d’un dédale

« Le fil de soi » : énième variation sur le tout-à-l’ego, étirement jusqu’à l’infime d’une intériorité étalée ? Derrière l’élémentaire polysémie que tisse le jeu avec les mots de cet intitulé se cache une proposition modeste mais ferme, peut-être un parti pris, l’ébauche d’une réflexion, voire une forme discrète de manifeste. Ce qui, déjà, ne va pas sans une petite touche de paradoxe.

Journaux de voyage, notes de travail, carnets intimes, projections et confessions, choses vues, sues, lues, entendues ou parfois tout simplement rêvées. « Il faut de l’imagination pour voir la réalité », notait avec malice Hervé Guibert à propos du photographe Kertesz ; et, ajoutera-t-on timidement, il faut toujours une dose de courage voire un brin d’inconscience pour oser parler de soi. Quant à Peter Handke, il tranchera à propos de « l’écriture de soi » d’une manière infiniment lucide, précise, stimulante : « Ecrire, c’est être attentif à la manière dont on vit ».

Certes, l’artiste, à tout le moins celui qui nous touche, nous rencontre, nous émeut, celui-là est toujours dans ce cas, peu ou prou. L’attention, l’écriture de soi ou du moins à partir de soi, l’énonciation, la revendication ou l’endossement, de gré ou de force, d’une certaine forme, d’une certaine dose de subjectivité, font partie de l’attirail définitoire depuis au moins la « première modernité » (celle de Baudelaire, milieu XIXe, si finement analysée par Benjamin). Ils peuvent prendre maints visages, maints aspects. La conscience, notamment celle de l’artiste, est un phare que l’on a éventuellement cherché à charger comme un baudet…

Mais nous vivons des temps artistiquement complexes et contradictoires, où il est parfois devenu malaisé de s’y retrouver entre des lignes de force ambivalentes, à la limite de l’embobinage ou de l’emberlificotement : starification à outrance, arrogance des formats ou des moyens, diktats du marché et spéculation éhontée, logiques stériles du court terme et de la rentabilité, scénarisation du banal et spectacularisation de l’anodin, opacité du discours, violentes secousses enfin sur les frontières, les limites, les tabous. Folle et terne, hyperconnectée, notre époque d’emballement médiatique et de communication performante n’a pas produit que du bon, si l’on en croit la logorrhée des réseaux sociaux et la bouillie des forums, l’assuétude aux sondages (des « like » par brassées, des amis par milliers, des spectateurs et des électeurs par millions, vertigineuse écume des solitudes), la tyrannie de l’immédiat, la facilité à s’informer qui a fini par tarir la soif de découvrir. Qui, adepte jusqu’à l’overdose de facebook, peut vraiment se dire attentif à la façon dont il vit, préserver le recul nécessaire à l’autocritique, le temps et l’exigence indispensables à la création ? Sans ambage ni nuance, la mode semble résolument à la promotion de soi, livrant un combat sans merci à l’incertitude d’exister.

On concédera à ceux qui dénicheront sous ces constats un relent moralisateur qu’ils ont parfaitement raison : la communication, ou en tout cas l’expression et en priorité l’image ont, en ces temps confus, probablement besoin de retrouver leur sens, de se fonder une hygiène. Ce qui est bien différent d’une rigueur aseptisée ou de principes étroitement vertueux… La liberté de ton est la seule qui vaille et, c’est heureux, nombre d’artistes – dont c’est là le meilleur moyen de donner aux autres – continuent de travailler avant tout pour eux-mêmes, confusément, obstinément.

Au cours du dernier siècle écoulé, et minés par les traumatismes, les moments de barbarie, le reflux des obscurantismes, il est devenu communément admis que « les grands récits » (mythes fondateurs, livres sacrés, doctrines idéologiques, théories scientifiques globalisantes…) ont échoué, et parfois lamentablement échoué. Ont-ils fait place à la multitude de ce que, dans la foulée de Régis Jauffret, l’on pourrait appeler les « microfictions » ou, dans celle de Pierre Michon, le filon de nos « vies minuscules » ? Cela pourrait être pris au dérisoire, pire, pour inoffensif.

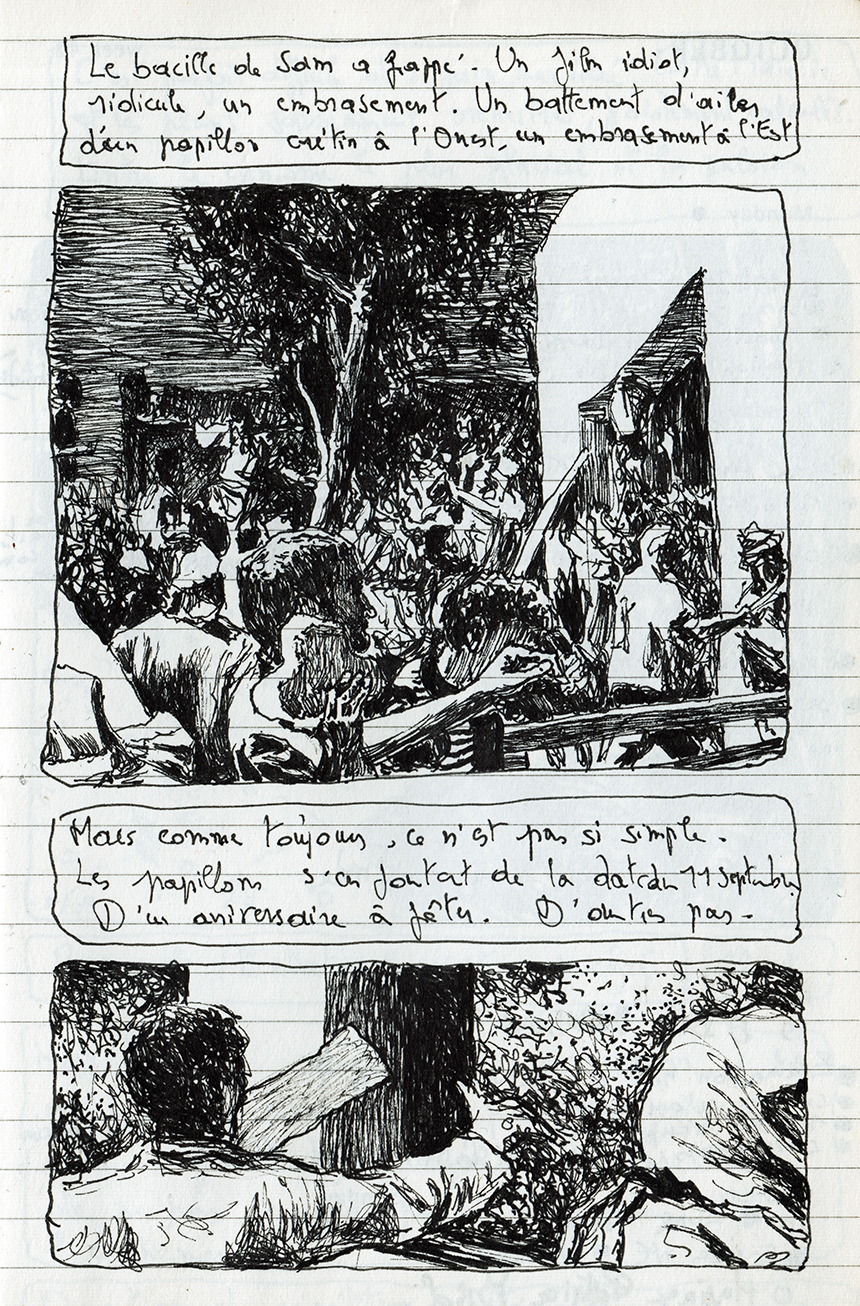

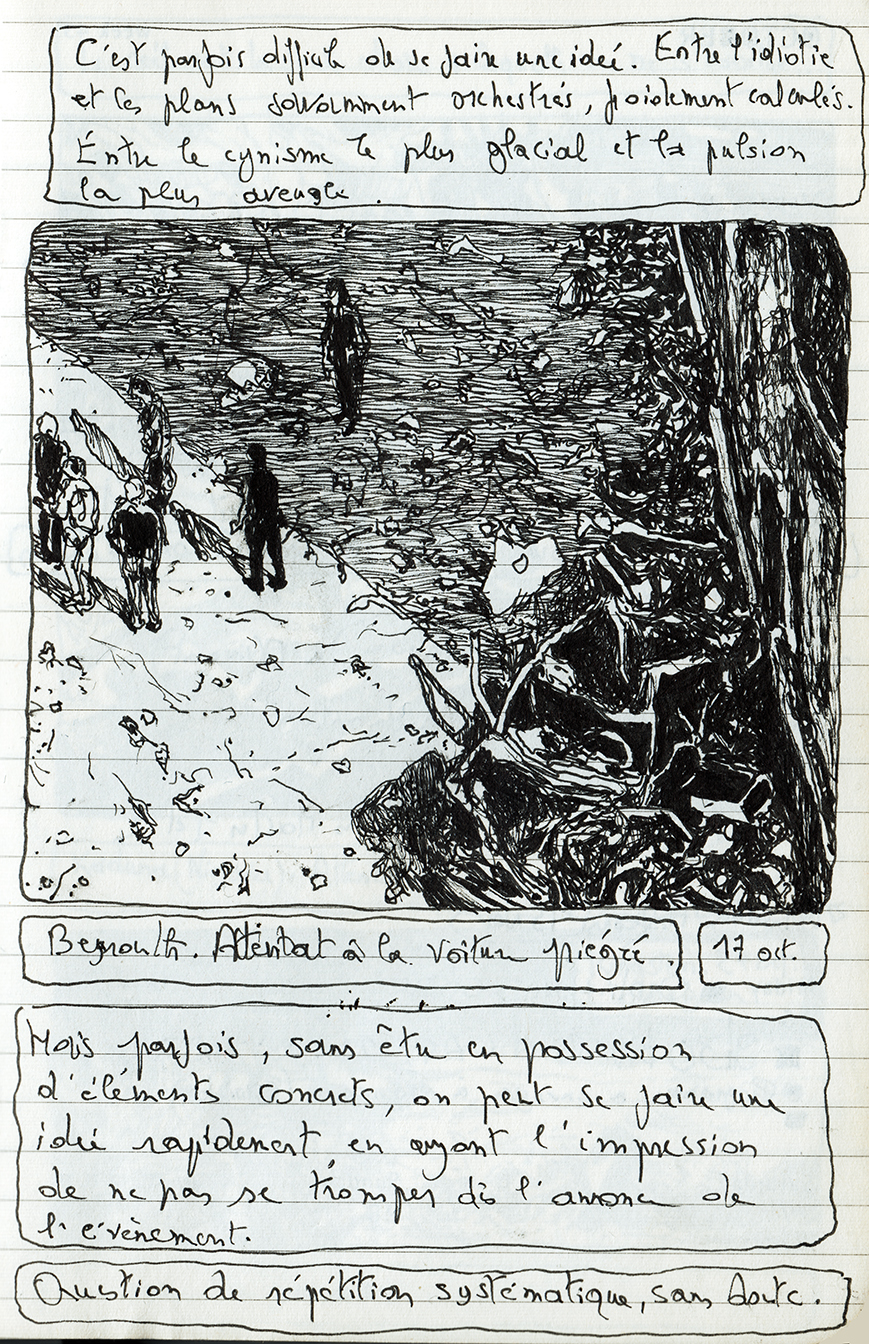

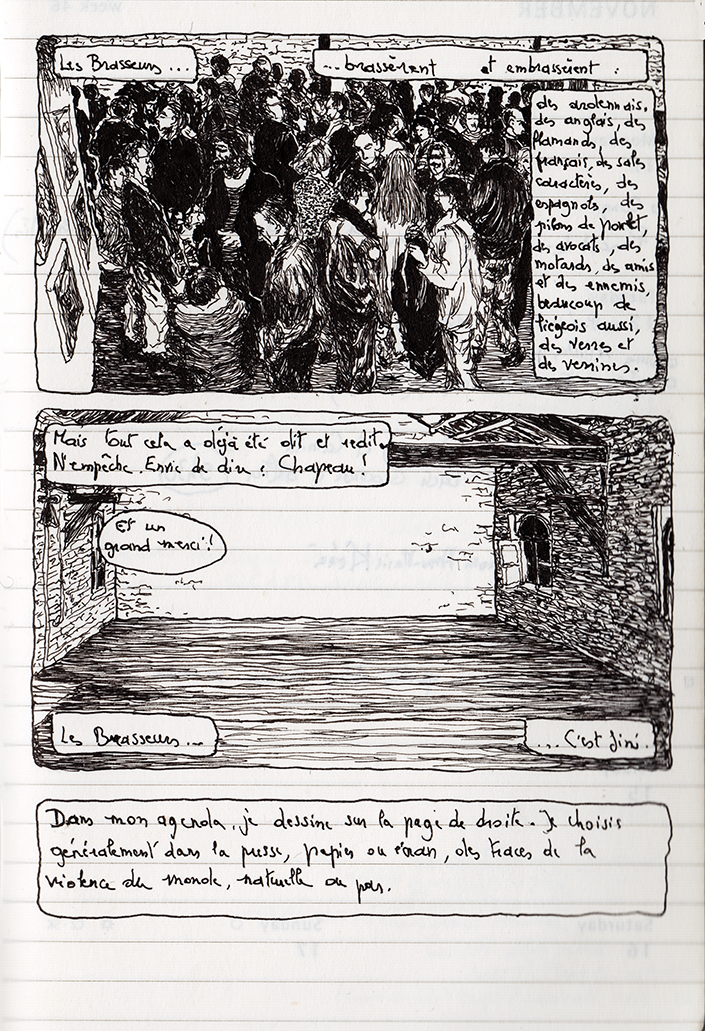

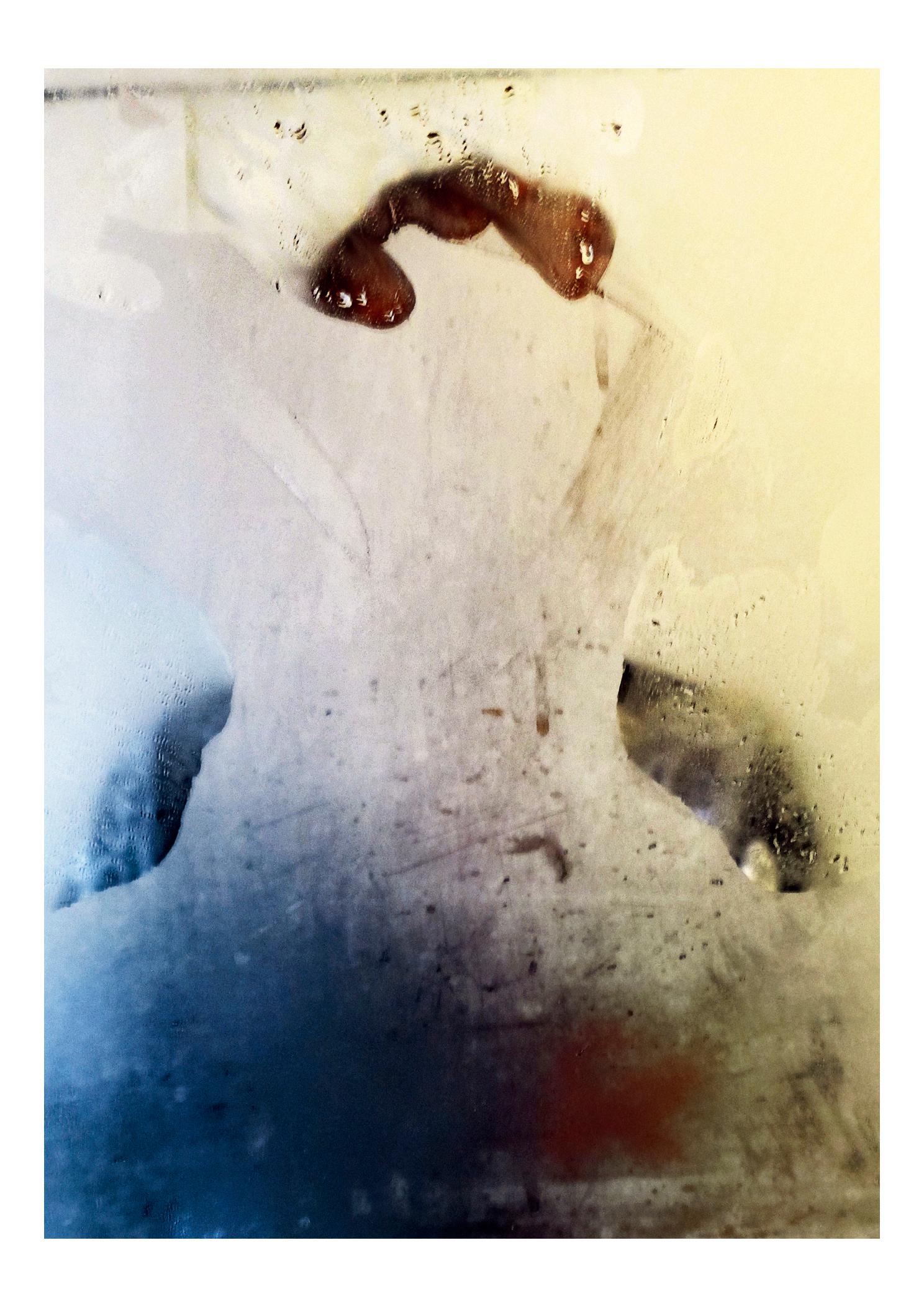

Les artistes ici réunis font en tout cas entendre une petite voix : la leur. Et ils racontent de petites histoires, les leurs (ou pas). Il leur arrive de petites choses ou de grandes, qu’ils traduisent en images fixes ou animées, en mots ou en sons qu’ils cousent enfin, assemblent au gré de leur vie comme elle va ou comme elle ne va pas. Avec des façons variables de mêler la pudeur et l’impudeur, le vrai et le faux, l’autobiographie et l’autofiction. Cette forte composante autoréférentielle s’accompagne d’une dimension narrative souvent explicite ; parfois de texte, pas toujours ; et elle mélange volontiers les techniques, brouillant à l’occasion les repères entre le statut d’œuvre et celui de document. On écrit au dos des images, on peint d’après photo, on crayonne dans des marges, on quitte le premier degré pour filer la métaphore… Dans ce groupe de hasard, où il se trouve que les photographes sont majoritaires, jamais les supports ne sont monumentaux ou écrasants : ce qui se cherche sans être sûr de se trouver ce sont la droiture d’une démarche, les replis du privé, l’étrangeté du familier, la singularité d’un propos.

Peut-être nous caressons-nous le nombril en regardant le monde ? Peut-être, regardant le monde, ne pouvons-nous nous empêcher de nous caresser le nombril ? Ceux-ci en tout cas assument d’être le pivot fort et fragile de leurs propres expériences et d’en partager les fruits, qu’ils soient beaux ou vilains (il y a longtemps que l’art n’est plus cantonné à la querelle du beau et du vilain). Ils n’ont pas de vérités ultimes à vendre, pas de certitude définitive à redorer. Pas de grosses ficelles, non plus ; juste le fil de leurs idées et un zeste de quant-à-soi. Mais tous, nous parlant d’eux-mêmes, nous parlent aussi de nous, nous invitent à nous comprendre et à les comprendre – mieux, à les accompagner. A être attentifs somme toute, émerveillés et exigeants dans ce monde où si souvent, dans le flux ou dans la masse, se perd trop facilement le fil du nous, notre fil à nous. Un « nous » fait d’hommes et de femmes, différemment, indifféremment : « Un homme labyrinthique ne cherche jamais la Vérité, il ne cherche jamais que son Ariane, quoi qu’il puisse nous dire », écrivait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra (vers 1885). Répondant peut-être en cela au Journal du séducteur de Søren Kierkegaard (1843) : « Toute jeune fille par rapport au labyrinthe de son cœur est une Ariane, qui tient le fil grâce auquel on peut s’y retrouver, mais elle ne sait s’en servir elle-même. »

Les sensibilités, les époques, les écritures sont diverses ; mais l’enjeu du je est un invariant, peut-être un tyran. Et pour faire écho aux échanges de vue qui ont récemment alimenté ces pages on conviendra que, si la critique est Thésée… l’art reste difficile ! On le dit aussi minotaure, ça dépend des versions.

Indépendamment de la bobine que nous tirerons aujourd’hui, qu’il nous tire par-dessus la tête comme un pantin, nous passe sous les pieds comme un funambule, à portée de main comme un guide rassurant, ombilic perdu, idéal emmêlé, le fil de notre vie est le seul dont nous disposions, qui nous soit propre ; le seul surtout qui nous ressemble sans être tout à fait nous.

Emmanuel d’Autreppe, juillet 2014

Pour les informations concernant l’exposition, voir la page « Le fil de soi »